我们几乎两天滴水未进,由于肾疼,都弓着腰骑在鞍上。就在这时,穆罕默德在沙地里发现了另一支商队的踪迹,行进方向与我们的垂直。“脚印很新鲜,”他断定,“你们俩继续赶。我去追他们,如真主垂恩,就能追上。”

巴拉和穆罕默德是两个留平头的精瘦青年,来自卡巴比什部落。我们三人赶着由16匹首尾相连的骆驼组成的队伍,从阿特龙(el-‘Atrun)盐湖绿洲返回。每匹骆驼各驮两袋岩盐或泡碱,都是我们费了九牛二虎之力从盐湖里挖上来的。现在,我的眼睛好像往脑壳里越陷越深,嘴唇因焦渴而发黑干裂,舌头上覆盖了一层厚厚的粘液,连话都说不利索。我注意到两个同伴也比我强不了多少。

我们这支运盐小驼队自穆罕默德的营地出发已过去了几个星期。岩盐是游牧民的生活必需品,每年要去阿特龙一两次采盐补给。这是最艰巨的一项任务,无人不望而生畏;他们说,跟盐之相比,四十日好比闲庭信步。光挖盐就足足挖了三天,盐尘像酸雾一样腐蚀着我们双手和脸上的皮肤。

返程的每天清早,我们都要给每匹骆驼装上约300公斤重的盐袋。这个活儿需要三个人同时操作,两人抬起袋子后,由另一人撑稳,两人再把袋子装到骆驼的另一侧。300公斤是骆驼的负重极限,驼队一旦出发,就必须一整天不止不歇。即使稍停片刻,骆驼也会坐下来打滚,把盐袋压破,我们不但要修补袋子和驼鞍,还得重新费力上货。

更糟糕的是,干粮吃光了。出了盐湖的头几天,我们都是一天一顿,吃发酸的大麦糊,从壶底捻点茶叶权充调味品。大麦糊吃完就什么也没得吃了。我头一遭真正体验到什么是饥饿。一上只能嚼一种叫“tombak”的类似烟草的植物,游牧民用它来食欲。一天,穆罕默德和巴拉发现两只耳廓狐,一直追到它们的,挖出来,掐死。一只狐狸挣扎中从巴拉的手上咬下一块肉来。

直到最后一丝光线在天际消失,我们才止住驼队,卸下盐袋,捆拌住骆驼的前腿,让它们自己去找草吃。下一个任务就是把狐狸做熟。沙漠深处没有柴火,我们花了很长时间搜寻能烧的干骆驼粪。好不容易点着火,火头又很弱,我们不得不轮流玩命扇风。这两只狐狸似乎永远也熟不了,它们的个头就如半大小猫,只有可怜巴巴一点肉。穆罕默德终于宣布肉熟了,各人分得的那一份不会大过小孩子的一巴掌。虽然如此,我们还是狼吞虎咽了一阵,之后,整个世界似乎有了改观。那一夜冰冷刺骨,每人却只能盖一条薄毯,我们在饥寒交迫中难以入眠。

我长期与卡巴比什游牧民生活在一起,四十日之行已是几年前的事了,中间在乍得边远小镇朱奈纳(Gineina)当过一段时间教师。这是个令人着迷的地方,不通水不通电;集市每天都要迎来过境商队,领头的总是梳长辫的里宰加特美女,由不苟言笑的骑马汉子护送,鞍子上横跨着长矛或弯刀。

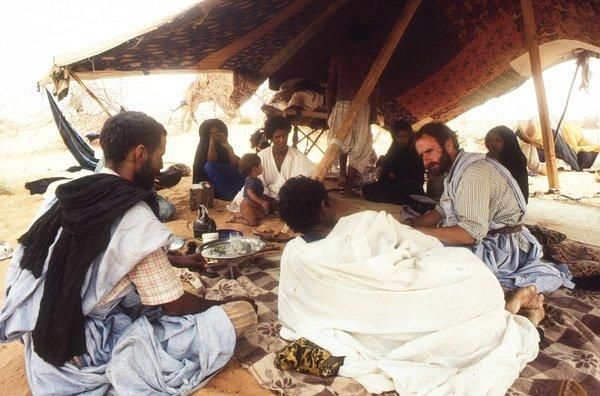

每天下午放学后,我总要在集市里闲逛,同赶骆驼的男人或生意人聊天,提高阿拉伯语水平,并努力学习有关沙漠生活的一切。我住在一间泥屋里,养了几匹骆驼。周末或假期我会独自骑骆驼进入沙漠,住进游牧民的营地,深入了解他们的习俗和世界观。在朱奈纳待了两年,我自感学徒期已满:既能熟练地赶骆驼,也能说一口还算流利的阿拉伯语。当年年底,我辞去教职,返回科尔多凡,过上了与卡巴比什人朝夕相处的生活。

别人常问我与沙漠游牧民共处最大的困难是什么,太冷?太热?太累?沙尘?水?食物?我很难解释其实这些全都算不上。生活在另一种文化中,当我发现自己从小受教而认识的世界截然不同于他们眼里的世界时,这才是最大的。

他们是浸淫在大自然中的,大自然几乎提供一切所需。他们没有、军队、法庭、、学校、医院和病院,对英里、公里、磅、公斤、小时、分钟等计量单位全无概念,但对于本地区的动植物,他们堪称活的百科全书。他们不识字,却能把沙漠当成一本书来读,在细节上拥有超凡的记忆力和观察力,而且个个都是好手。我见过有些卡巴比什人对每一匹骆驼的蹄印都能过目不忘。

当年随里宰加特人远行,我曾有过融入大自然的体验,后来渐渐发觉,卡巴比什人是一直生活在那个维度中的。有一次,我把一些摄于英国的绵羊照片给朋友朱马看,他一拿到手就把照片倒过来。显然,他没有透视的概念。我又试了试其他人,也都如此。我才明白,卡巴比什人不需要懂透视,因为,跟“文明社会”里的人不同,他们恰恰是大自然的局内人,而非旁观者。

卡巴比什人拥有数以千计的骆驼和山羊,但一个人的地位尊卑与其财富多寡毫无关系。游牧民的标准翻译过来就是一个词--品格,包含勇气、好客、、和忠诚五种美德。五项兼备者将受推崇;反之,纵有再多骆驼山羊,也会为人不齿。卡巴比什文化同甘共苦的,只要部落有口粮,任何人,不论男女老少,都绝不能挨饿。他们认为,大地是贡献其一切产出的:骆驼吃沙漠植物,为人提供奶、肉、皮、骨,以及女人织帐篷用的毛发;若是向他人提供维生之需,则了悖逆自然之罪。我很快学会,永远不要向招待餐饭的主谢,否则他会略带愠怒地瞪着我说:“应当谢真主。”

次日凌晨,我们在第一缕曙光中哆嗦着起身,发现骆驼都跑光了。为了找草吃,那些骆驼挪着步子走到很远的地方,害我们花了几个小时才追回来。上货时,我感到头晕目眩,尽管昨晚吃了一顿狐狸肉,还是饿得发昏。当天晚些时候,我们的水又喝光了。

然而,无论缺食还是缺水,两个同伴似乎都能淡然处之,毕竟勇气和是他们的两种基本品德。他们大自然会满足所需,即使没有满足,也是理所当然。当天余下的时间和次日大部分时间,我们赶着驼队,焦渴,嘴唇肿胀,话也越来越少。幸好天气凉爽,换作夏季,几乎可以肯定我们活不过24小时。对水的渴望如此强烈,让我忘记了饥饿,事实上食物已提不起我的兴趣,满脑子全是水,水,水。第二天下午,当穆罕默德发现另一支商队的新鲜足迹时,我们的似乎了。

我和巴拉继续赶,都不说话。平沙万里了无生气,我们与前、后方地平线的距离永远不变,似乎根本没有前进,总在原地踏步。太阳渐渐西沉,终于,我们看到穆罕默德骑着骆驼小跑过来。隔得老远我就看见他的鞍子上挂着鼓鼓的皮水囊,液体晃荡的声音似乎响彻天际。

即便如此,我们仍没有立刻歇下来,而是一直走到太阳快落山,找到一片矮小的金合欢树林后,才停下脚步。卸完货,照料好骆驼,我们总算坐下来,点燃了一堆火。穆罕默德在壶里倒上水,撒了些茶叶。我们三个目不转睛地盯着水壶,直到它冒汽。“你们的杯子呢?”穆罕默德问。我们摆上杯子,穆罕默德极其虔诚地提起水壶,挨个倒上水。等穆罕默德给自己也满上后,我们方才举杯。第一口水滚烫滚烫,好像蚀穿了我舌苔上的粘液。我们大口喝茶,直到一滴不剩。

自那以后,我又跟卡巴比什人一起生活了两年。在随他们辗转迁徙的过程中,我经常走家串户,或与朱马等人骑行至沙漠腹地的绿洲,曾两度以牧人身份同卡巴比什人一道赶牲口远赴埃及,在骆驼背上走过的程长达数千公里。某次旅程结束回到苏丹首都喀土穆,有个意外的消息正等着我。消息来自UNICEF(联合国儿童基金会)的当地代表处,希望我组织驼队深入苏丹东部的红海山,去援助被和干旱困在山里的贝贾族游牧民。

与我同行的合作组织人是一个漂亮的意大利姑娘,名叫玛丽亚安东尼塔·佩鲁,我对她几乎一见钟情。时任UNICEF联络员的她是个天才摄影师,又能讲一口流利的阿拉伯语,我见过的非阿语母语者绝少有人超得过她。这个项目也给我出了一道难题,我原计划在任务完成后返回卡巴比什部落,可又不想离开佩鲁。后来我俩达成了。多年前我在栋古拉首次展望大沙漠时酝酿过的梦想,即仅靠骆驼和双脚横穿撒哈拉,现在我们要去实践它。

经过考虑,我们决定不按我原先的设想从尼罗河走到大西洋,而是反过来,从大西洋走到尼罗河,出发点定在摩洛哥以南的大漠国毛里塔尼亚。这样有两大好处:首先,由西往东对我们是一个从陌生渐至熟悉的过程;其次,在盛夏时节启程,当到达更为艰险的东撒哈拉时,那里的气温正好相对较低。6个月后我们在伦敦完婚,当天飞巴黎转机毛里塔尼亚首都努瓦克肖特,由此拉开了这场大冒险的序幕。

我们在欣盖提(Chinguetti)绿洲的一间泥屋里住了3个月,买了骆驼,时不时尝试来一趟不超过10天的旅行,同时学习当地的阿拉伯语--哈桑尼亚语,一种流行于西撒哈拉的混合语。在凉爽的日落时分,我们常常坐在屋顶上眺望大漠的东方。在地平线遥远的另一边,越过灼烫的塔奈兹鲁夫特高原(Tanezrouft)和迷宫般的沙海,就是我们的目的地--尼罗河流域。有些“专家”断言我们不可能成功,但他们大部分人只是躲在汽车挡风玻璃后面见过撒哈拉,并未真正接触大自然。在与沙漠牧民一起生活和迁徙的这些年里,我学会了以他们的目光看待沙漠:沙漠不可谓不艰险,但若待之以审慎和尊重,则依然可以安家。

8月,我们雇了一位名叫马福德的向导,三人三匹骆驼离开欣盖提,扎进鼓风炉般的沙漠。我曾在苏丹的凉爽季节里差一点渴死,而这里的气温要高达50°出头。即使在苏丹我也没遇上过如此高温,就像背上压了好几件厚大衣在赶。中午休息,我们实在太热,吃不下东西,光是大碗大碗地喝“兹里格”(zrig,一种加糖的奶,摩尔人传统饮料)。

不过也有好的方面,最初那些日子正值雨季,沙漠里到处分布着积水潭,灌满皮水囊不是难事。用塑料桶当然更方便,但我们的目标是采用沙漠牧民久经的生活方式,所以还是带上了6只皮水囊。皮水囊制作技术是我从卡巴比什人那里学来的,我们将鞣制的山羊皮缝成囊性,再在外侧涂上由沙漠苦西瓜种子提取的焦油作防渗处理。山羊皮有促进蒸发的作用,可保持水温凉爽,缺点是高温下容易散失水分。

一上景观地貌之丰富多样令人叹为观止,有平坦辽阔的沙原,有涟漪般的鱼鳞状沙丘,有一望无垠的沙砾平原,以及带有魔幻色彩的山峦,无数个世纪的水舂沙蚀已在山岩中凿出了一道道天然拱门。我们每天规律作息,日出前开拔,跟着骆驼徒步而行;上午气温升高后,愿意的话就骑上骆驼,直到中午左右休息。运气不错时能找到一棵荆棘树,在枝条上挂张毯子,搭出一小片荫凉来。我们随身带了几根木杆,倘若附近没有树就自己搭个凉棚。

骆驼吃草,我们在三石灶上做蒸粗麦粉或大麦糊,用白天捡的柴火或干骆驼粪当燃料。我们常用西撒哈拉手法烤面包,将薄薄一片面包埋在沙里,以小火烘焙。洋葱是唯一的新鲜食品,蛋白质摄入来自“提什塔尔”(tishtar,切成条并晒干的山羊肉)。刷牙用阿拉克树(araq,又称“牙刷树”)的枝条,便后则用石头当手纸。佩鲁也是男性游牧民装扮,我们都是长衬衫、布袋裤、包头巾和凉鞋,衣服从来不洗,也很少脱下--有一段程我40天没脱过一次衬衫。

下午是一天中最难熬的时段,热浪如融化的铅从天而降,我们焦灼地眯起眼睛仰望太阳,盼着夜里能凉快点。火焰山上走了一天,晚上是宝贵的喘息间隙,我们卸下骆驼身上的行李,打发它们去吃草,自己开始做饭。饭毕,把骆驼牵回营地拴好,在无比壮丽的星空下进入梦乡。

我们很早就发现,像我原先计划的那样笔直穿过撒哈拉是行不通的。事实上我们一直被水源牵着鼻子在走“Z”字。第一个大站是马里的传奇之城廷巴克图,我们朝那里走去时,一上并未发现一丁点游牧民的生活痕迹。原来,摩尔游牧民在炎炎夏日已南迁至沙漠边缘。一周过去了,我们连个人影都没看见,也没找到地图上标明的水井。在连续两眼井找寻无果之后,马福德只得承认自己把水井给忘了。情势严峻起来。马福德发誓能找到下一眼井,我们不顾一切地赶了一整天,却只得到一口枯井。我们无计可施,只能硬着头皮往前走,嘴唇干裂,舌头肿胀,肾疼得直不起腰,这种疼痛我跟巴拉和穆罕默德运盐那次有过切身体验。

就在我几乎陷入之际,撒哈拉又一次了奇迹--我们突然发现一小片沙漠里罕见的甜瓜地,果实大小如网球,富含水分。我们地摘瓜吸汁,这些瓜无疑成了救命。最奇怪的是,自那以后无论我在沙漠里怎样纵横跋涉,却再没见过这种甜瓜。

次日下午,我们望见远方有一缕蓝烟袅袅上升,这是我们10天来第一次遇到游牧民营地。他们热情地把我们迎进帐篷,拿出食物、水和骆驼奶,还给我们腾出地方睡觉。第二天上午,游牧民带我们走进附近山里,那儿隐藏着一个天然雨水池,俨然一处圣地。

在廷巴克图,我们耽搁了很久才找到一位名叫西迪-穆罕默德的新向导,来自讲阿拉伯语的巴拉比什(Barabish)部落。三人向马里东部、尼日尔边境进发。举目四望,永远是波浪起伏的赤色沙砾平原,而每天的行旅生活却总是一出扣弦的好戏--为而斗争,不懈寻觅食物、水、燃料、荫凉地和骆驼的牧草,想方设法让人畜持续前行。一种熟悉的感觉又出现了,时间仿佛凝固,我们迈向天尽头的脚步从来不曾、也永远不会停歇。伴随我们长大的工业文明已退却到现实边缘,而这荒漠才是、且始终是我们真正的归宿。

我们从尼日尔的阿加德兹(Agadez)横穿泰内雷沙漠(Tenere Erg),这是一片沙浪滚滚的神秘海洋,荒凉如火星表面。在一个没有地标的空间,不靠指南针定向几无可能,在此地渴死的旅行者不乏其人。这里的景观过于单调,甚至连感官都会发生。前人扔弃的一只沙丁鱼罐头看上去会像房子那么大,只有走到跟前方知其真实大小;若是临时脱队走出一条岔,你以为自己走得笔直,返回时会发现原来是一条飘忽不定的曲线。

正是在泰内雷沙漠发生了一件奇事。当时我们的向导是图阿雷格(Tuareg)人乌东古。到现在我也不太清楚,当时究竟是想杀一杀他的威风,还是只不过急于赶,总之我一骑当先,翻过了好几个沙丘,不一会儿就跑出了别人的视线。当我归队时,发现乌东古正火冒三丈。“绝不要这么干!”他怒道,“不知道沙漠里有精灵吗?就躲在这种地方专等过游客。它们会扭转你的脑袋,把你往死上带。”卡巴比什人也相信沙漠的某些地方藏着邪灵,有时还会化为人形。我一直把这当作,但置身于神秘莫测的泰内雷沙漠,我又不那么有把握了。有一次,我们在远处看见一架像是刚刚降落的塞斯纳飞机,等走近才发现是一副徒具空壳的残骸,里面灌满了沙子。在沙粒经年累月地打磨下,机身锃光瓦亮,远看就像一架崭新的飞机。

我们用了17天走完泰内雷沙漠,由始至终没见到一块石头、一棵树和一叶草。在即将走出沙漠之际,我们还到此行最为恶劣的沙暴,高达数百英尺的沙尘扑面而来,两米开外就茫茫不可见。咆哮的狂风令人战栗,仿佛大地要把我们抖落到太空中去。乌东古是个能干的向导,然而与卡巴比什人共同生活的经验告诉我,即使沙漠牧民也无法在沙暴中辨明方向。他们往往会找地方躲起来,最后常死于缺水。因此我们打破了游牧民的惯常做法,在指南针引导下,我带着大家硬生生闯进风暴眼。两天后风暴停息,整个沙漠像被洗过一遍。

启程前,乍得曾我们不要在其境内越过北纬16度。法国支持的乍得正为奥祖地带的铀矿而与利比亚开战。这意味着,在泰内雷沙漠边缘的比尔马(Bilma)绿洲,我们要掉头朝接近正南的乍得湖行进。现在是凉季中气温最低的日子,夜里冰冷彻骨。我们已经非常适应沙漠世界,不再需要向导了,有时一天能50公里,即便以四十日的标准来衡量也算好成绩。在乍得东部,我们穿过了一个因土狼而臭名昭著的区域,当地游牧民提醒我们,那些土狼会袭击骆驼,甚至拖走小孩。一天夜里,一匹体形庞大的土狼对我们的骆驼发起了不依不饶的。我们没带枪,只得点燃一支应急照明弹把它吓跑了。在接下来的几个晚上,我们都在帐篷四周围上荆棘丛作为防御工事。

我们通过朱奈纳的边防站进入苏丹。我曾在这个镇子住过两年,借此机会与老朋友聚了聚,但身在街道和集市中,我感到已无法处之泰然。从大西洋海岸跋涉了几个月,我和佩鲁都变成了沙漠人,城镇对我们正如对于沙漠牧民一样,是个疏离的世界。